目次

近年テレビやインターネットニュース等で、いわゆる有名ブランドのバッグ等が並べられた映像とともに、被害総額は数千万に上りますという模倣品被害に関する情報に触れることも多くなりました。

このようなニュースを紐解きますと、まず並べられたブランドのバッグ等が摘発・押収された商品であり、その原因は、他人の知的財産権を侵害したことであるというケースが往々にございます。

ここで最初に「知定期財産権」との言葉が出てきましたが、これはどのような権利を指すのでしょうか。

知的財産基本法(平成14年法律第122号)では、「知的財産」又は「知的財産権」が以下のように定義されています。

(定義)

第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他

の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現

象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に

用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上

又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、

商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益

に係る権利をいう。

つまり、「知的財産権」とは、特許権や商標権等の権利の総称を指す言葉であると言えます。

今回は、この知的財産権の中でも、「商標権」にスポットを当てつつ、模倣品対策に対する考え方をまとめていきたいと思います。

模倣品被害の現状について

では、実際にどれほどの模倣品被害が発生しているのでしょうか。

『2020年度 模倣被害実態調査報告書(特許庁)』に即し実態を見ていきたいと思います。

この調査結果によると、日本において特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保有する調査対象企業のうち、2019年度中に模倣被害を受けた企業の数は15,493法人で、全体の7.4%となっております。

さらに「登録件数別 模倣被害内容の権利種類別法人数」では、商標権に関するブランド偽装が最も多く、これに意匠権に関するデザイン模倣、特許・実用新案権に関する技術模倣と続きます。

加えて、「国・地域別の模倣被害状況」の統計では、以下の順位にて模倣品被害が発生しています。

・模倣品の製造国(地域):1位中国(香港を除く)、2位韓国、3位タイ

・模倣品の経由国(地域):1位中国(香港を除く)、2位その他欧州、3位香港

・模倣品の販売国(地域):1位中国(香港を除く)、2位香港、3位その他欧州

また、『模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告(政府模倣品・海賊版対策総合窓口)』では、知的財産権別の相談件数の統計が発表されており、2004年~2019年に受け付けた相談案件のうち「商標権」が全体の43.0%と最も多く、特許権10.9%、意匠権7.9%等と比べても模倣品被害の代表ということができます。

よって、現在日本において模倣品被害は約7%強の企業において発生しており、その中でも商標権に関する被害が多いことが分かります。

また、その舞台は中国が最も多く、外国での模倣品対策を行う場合には、まず中国から優先すべきと考えられます。

模倣品とは何か

「模倣品」とは、上記知的財産権の中でも、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を侵害する製品や商品のことを指します。

(なお、著作権を侵害する製品や商品のことを一般的に「海賊版」と言います。)

つまり、模倣品であるためには、その前提として権利の侵害状態が発生しているものでなければなりません。

具体的には、もしAさんが「ABC」という商標を、指定商品(=商標登録を行う際に権利を及ばせる範囲として指定する商品であって、この商品以外には権利が及びません。)「自転車」について登録していた場合を想定してみます。

このような場合にAさんと何らの関係がない第三者が、「ABC」ブランドが売れているのでその流行に便乗して同じ商標「ABC」を付けて自転車を売ってしまおうと考えた場合、その自転車に商標を付する行為やその付したものを販売する行為が商標権の侵害となります。

また、上記では「あのブランドが売れているのでその流行に便乗して」というケースを想定しましたが、このような事情がなく、たまたま同じ「ABC」を付けて販売してしまった、といった場合にも商標権侵害は成立してしまう点注意が必要です。

商標権の効力は類似範囲まで及ぶ等その他の事例もございますが、今回は、第三者が故意かいなかにかかわらず、登録された商標を付して販売している商品を模倣品として話を進めていきたいと思います。

模倣品が出回ってしまった場合のリスクについて

それでは次に、模倣品がどの様に拡がっていくのか、そして模倣品が拡がってしまった場合の影響について紐解いていきたいと思います。

まず、模倣品が拡がっていく場合のプロセスについて見ていきます。

上述したように、Aさんが「ABC」という商標を、指定商品「自転車」について登録していた場合を想定してみましょう。

Aさんは、地道にECショップでSNS等を駆使して自らのブランド「ABC」を付した自転車を販売していましたが、なかなか芽が出ずもうだめかとあきらめかけていた時に、偶然人気俳優がその自転車を購入した写真がSNSに投稿され人気に火が付きました。

しかし、人気が出た1か月後には有名ECサイトに「ABC」が付された自転車が第三者から販売されていることがわかりました。

この時Aさんは、デザインも悪く、自転車としての性能も低いその商品について売れるはずはなく自然と消えていくだろうと考えそのまま放置していました。

そのままAさんのブランド「ABC」の人気は衰えず日本国内だけではなく海外販売も開始され、自社工場や社員の増強も推し進めました。

しかし、「ABC」ブランドが流行れば流行るほど模倣品の数も多くなり、その多くは本物よりも安く、見た目も当初発見された模倣品より改善され販売されていることもあり、段々とAさんの売り上げに影響を及ぼすようになってきます。

さらに、そんなある日の夕方、テレビニュースにて自転車のハンドル部分が急に折れたことによる事故映像が流れました。

そこに移った自転車は「ABC」の文字が付いており、瞬く間にSNS上で拡散されます。

Aさんはその事件に係る自転車について調査を行ったところ、当初放置していた模倣品に係るものであると分かりました。

このようなケースの場合、決して自らが販売したものではなくとも、ブランドに対する負のイメージがネット上を駆け巡り、それが模倣品であるという事実を公開したとしても、一度毀損されたブランドイメージの回復に対してはコストも時間もかかってまいります。

あわせて、第三者からの電話やメールによるクレームへの対応が発生することも往々にあり、営業自体がままならなくなるケースもございます。

自社工場や社員の増強を推し進めた矢先のこのような事件は、今後の「ABC」ブランドの存続だけでなく、それに関わる多くの者に対して大きな損害を与える結果となります。

模倣品が出回ってしまった場合のリスク例

・売り上げ減少

・信用の低下

・ブランドイメージの毀損

・クレーム対応

・関係各者(下請け業者、流通業者、販売業者)に対する影響 等

模倣品対策の第一歩

上記リスクを回避するためにも、模倣品対策を行おうと考えてもまず何から手を付けていいのか。

その第一歩、準備段階として以下が考えられます。

商標登録

これを行っておかないと、模倣品を発見した場合に有効な手段が取れなくなってしまうだけでなく、反対に他人に登録されてしまった場合には、権利行使を受けてしまう事も考えられます。

そのため、模倣品対策の第一歩として商標登録を行うことが肝要です。

また、商標権の効力はあくまで登録を行った国のみにしか及ばないため、権利保護を図りたい国ごとにそれぞれ登録を行う必要があります。

特に、中国では上述したように模倣品被害が多く特に商標登録を優先すべきと言えます。

識別ポイントの作成

対策を行うにしても、自らが販売した商品と模倣品を識別することができないのでは、そもそも手の打ちようがありません。

怪しい商品が販売されていた場合に試買を行い本当に模倣品かどうかを判別し、模倣品であった場合に次のステップに進むことになります。

したがって、模倣品対策にあたり商標登録と並んでこの識別ポイントの作成が重要となります。

それでは、この識別ポイントの作成とは具体的にどのようなことをすれば良いのかとなります。

最も基本的な例ですと、いわゆるロット番号を商品毎に付することが挙げられます。

ロット番号が付されていない商品や間違ったロット番号が付されていた場合模倣品であると認定できます。

しかし、近年における一般的な模倣品は、商品の外観だけでなく、その包装やロット番号に至るまで精工に模倣されており一見して真正品か模倣品かの区別が困難なものが多いと言えます。

そこで、いかに模倣され難く識別するポイントを作成することができるかが重要な点となります。

近年では、模倣が困難な印刷技術から、ブロックチェーン技術を利用した判定手段まで多種多様な方法が存在します。

模倣品を見つけた時の対処法について

インターネットショッピングサイトで自らのブランド名を検索したところ、そのHP上で明らかな模倣品を発見したり、消費者から連絡があって初めて模倣品の存在を知ったりと様々なケースにて模倣品は発見されます。

そのような場合、上記準備を行っていれば、次のステップとして以下の対処法が検討余地として上がってまいります。

なお、まずは疑義商品を購入し識別ポイントを確認の上確かに模倣品であるという事を確認し、さらに該当のHPのスクリーンショットをとっておくことにより今後の相手方による証拠の隠滅に備えるようにしましょう。

自社HPやSNSでの注意喚起

上述した「ABC」ブランドの事例のように、消費者が模倣品を購入してしまうと、それだけ販売機会が失われ売り上げ減少に直結してしまうだけでなく、消費者において事故が起きてしまうことや信用棄損につながってまいります。

そのようなリスクを少しでも回避するように、模倣品の実態を説明し、消費者において購入しないように発信することが考えられます。

購入した模倣品の写真を付けて説明し、品質の違いや、事故の恐れがある等、あわせて、模倣品に基づくいかなる損害も負わない旨を明記することが一般的です。

ただ、大事な識別ポイントについては公にしないように注意が必要です。

それを第三者に知られると真正品と区別がつかない模倣品を作られてしまう可能性が出てきます。

警告

模倣品の販売を発見した場合、その者に対し直接警告を行うことが考えられます。

直接相手方と連絡を取ることにより短期の解決が期待できます。

差止請求だけでなく、損害賠償請求や謝罪広告等を求めることもあり、侵害状況や被害状況からどのような進め方が有効か見定めて進める必要があります。

ただ、警告を行っても何ら応答を行わず無視されてしまうこともあります。

このような場合には、民事訴訟に進む等次のステップへ進むことも検討していくことになります。

ECサイト運営者を通じたアプローチ

模倣品販売者が警告に対し無視を決め込んだ場合や、得体の知れない侵害者と直接やり取りを行いたくない場合には、模倣品を販売しているECサイト等に商標権侵害の申立てを行うことが考えられます(場合によっては、相手方に申立て者の情報が伝えられる場合もあるため注意しましょう)。

申し立ての方法はその運営者により異なることから、必ずインターネット等で事前に調べた上で申立てを行うようにしましょう。

申し立てた次の日に模倣品の販売ページがなくなっていることや、2~3カ月かかって対応してくれる場合等、各運営者により対応時間も対応方法も様々ですので、各運営者の特徴をつかんでアプローチ方法を変えていくことが必要になります。

税関による水際対策

模倣品対策を全て自己で行っていくこと、そして外国から輸入される貨物を監視することは模倣品対策のハードルの高さに繋がってしまう事項であると言えます。

このハードルを低くすることのできる手段として税関による水際対策が考えられます。

日本をはじめ世界主要国の税関では、各国間の輸出入時に発見された模倣品についての取り締まりを行っております。

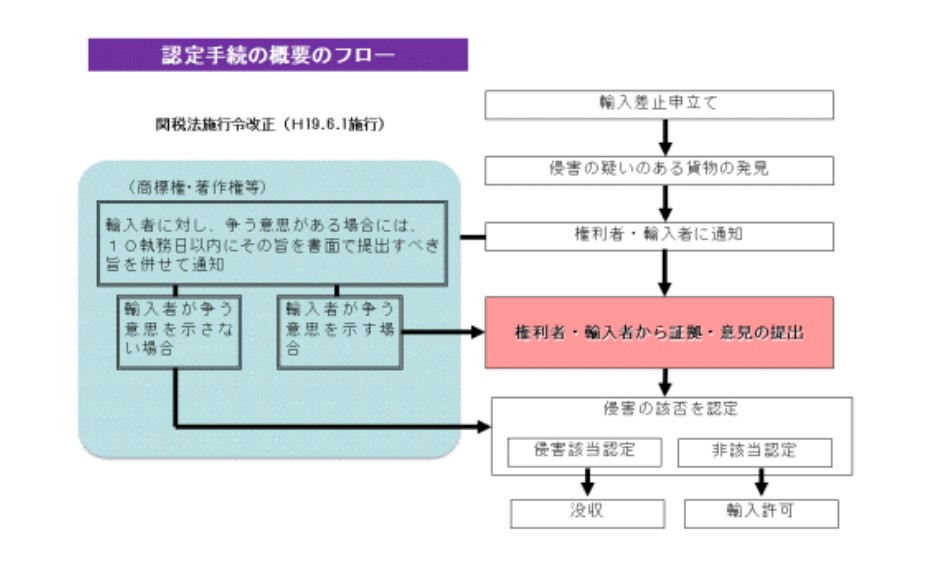

例えば日本税関を例にとってみますと、「輸入差止申立制度」といった制度があります。

これは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等を有する者などが、侵害貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続(侵害物品に該当するか否かを認定するための手続き)を執るべきことを申し立てる制度を言います。

模倣品の製造国は外国であることが多く、それが日本に輸入される際に水際で差し止めることができる点で効果的な方法です。

告訴

商標権を故意に侵害した者に対しては、刑事責任の追及を行うことも考えられます。

この点、商標法には、原則として10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金等に処せられることが定められています。

具体的には、警察や検察庁に対して被害を受けているとして告訴することとなります。

ただし、『令和3年における生活経済事犯の検挙状況等について(警察庁生活安全局生活経済対策管理官)』からも分かるように、令和3年の商標権侵害事犯の検挙事件数は「280」件であり、検挙数が決して多くないことが分かります。

ただ、近年ではインターネット上での商品売買において自己の素性を開示せずに取引ができるサービスも増えています。

この様な場合、模倣品を試買したとしても相手方が分からず手の打ちようが無くなってしまうケースがありますが、この様な場合でも行える選択肢として告訴という手段は有効であると言えます。

まとめ

模倣品が出回ることによるリスクは、まさに経営リスクに直結するものであると言えます。

そのため、いかに模倣品が出回ることを阻止するか、そして出回ってしまった場合にどのような対応を行うことが効果的なのか、これを知っているか否かは経営リスクを回避することにさらに直結すると言えます。

上記ご参考に一度模倣品対策について検討する機会を作ってみるのはいかがでしょうか?

記事執筆者

みなとみらい特許事務所

弁理士 下田 一徳